《方等三昧忏法》成立新探

发布时间:2023-10-07 09:41:37作者:大悲网《方等三昧忏法》成立新探

圣凯

内容提要:本文从历史与思想的角度,探讨了天台“方等忏法”的成立过程及其时间。《大方等陀罗尼经》是《方等三昧忏法》的思想根源,南北朝以来如慧思、慧旷、陈文帝等修习此忏法,说明此忏法的盛行。国际学界历来对别行本《方等三昧行法》的真实性表示悬疑或犹豫,我们从道宣《大唐内典录》对《大方等行法》的著录,湛然《方等忏补缺仪》二卷到一卷的变化,最主要的是考察了最澄所录《七日忏法》一卷即是《七日行法》,亦即《方等三昧行法》的主体部分,以及圆仁所录《行方等忏悔法》,都可以证明现存《方等三昧行法》是智顗亲撰的著作。“方等忏法”的形成,是从最初的复杂的行法而逐渐简化,依次为《大方等陀罗尼经》→《方等三昧行法》→〈方等忏法〉→〈方等三昧〉的次第,并且确定三种版本的时间。

关键词:《方等三昧行法》、〈方等忏法〉、〈方等三昧〉、佐藤哲英

作者圣凯法师,哲学博士,清华大学哲学系博士后。

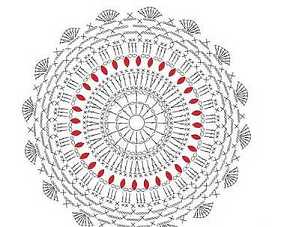

方等忏法是天台四大忏法之一,是智者大师依《大方等陀罗尼经》,在继承与综合南北朝以来有关本经的忏悔行法的基础上,并且以“半行半坐三昧”摄入天台的止观实践体系,从而制作成具体的忏法。现存“方等忏法”共有三种有关的仪轨,即《摩诃止观》“半行半坐三昧”中之“方等三昧”、《国清百录》所收之“方等忏法”,以及独立的别行本——《方等三昧行法》。在三部忏法中,仪轨组织繁简各有不同,但是内容非常接近,可以通称为《方等三昧忏法》。[ 释大睿《天台忏法之研究》,台北:法鼓文化事业股份有限公司,2000年,第136页。]

从修行特色来说,《方等三昧忏法》基本上是一种以持咒为要旨的密教修行法,可见其在天台实践体系中的重要地位。而且,方等忏法在智者大师时期,是天台门人普遍奉行的忏法。从忏法的形成与发展来说,《大方等陀罗尼经》无疑是重要的思想与仪轨来源之一;另外,南北朝佛教所修的方等忏法,对《方等三昧忏法》的形成提供了重要基础。

国际学界对《方等三昧忏法》的研究,如佐藤哲英、新田雅章、小林正美、大野荣人、释大睿等学者,各自从不同的方面对其进行富有成效的探讨。[ 佐藤哲英《天台大师の研究》,京都:百花苑,1979年。新田雅章《天台实相论の研究》,京都:平乐寺书店,1981年。小林正美《六朝佛教思想の研究》,东京:创文社,1993年。大野荣人《天台止观成立史の研究》,京都:法藏馆,1995年。]我们将在前贤先辈的指引下,对《方等三昧忏法》进行整体、深入的探讨。

《方等三昧忏法》的成立,《大方等陀罗尼经》便是重要的思想根源;同时,南北朝以来依此经而形成的各种忏悔行法,对智者大师制作方等忏法具有重要的影响。

一、《大方等陀罗尼经》思想概要

《大方等陀罗尼经》,四卷,又称为《方等檀持陀罗尼经》、《檀持陀罗尼》。《出三藏记集》卷二、《历代三宝纪》卷九说:

《方等檀持陀罗尼经》四卷,或云《大方等陀罗尼》。右一部,凡四卷,晋安帝时,高昌郡沙门释法众所译出。[ 《出三藏记集》卷二,《大正藏》第55卷,第12页上。]

《方等檀持陀罗尼经》四卷,亦直云《方等陀罗尼经》。右一部四卷。晋安帝世,高昌郡沙门释法众,于张掖为河西王沮渠氏译,见竺道祖《晋世杂录》。[ 《历代三宝纪》卷九,《大正藏》第49卷,第84页上。]

可见,《大方等陀罗尼经》的汉译,是在北凉,东晋安帝时代(401-417),高昌郡沙门法众译。但是,现存《大正藏》本题名“北凉沙门法众于高昌郡译”,译处与住地颠倒的错误,这是从《法经录》开始,尔后诸录所承而来。[ 大野法道《大乘戒经の研究》,东京:理想社,1954年,第353页。]

本经的内容叙述佛应文殊师利之请问,说诸种陀罗尼功德,分〈初分〉、〈授记分〉、〈梦行分〉、〈护戒分〉、〈不思议莲华分〉等五部分,详明修忏行道、灭罪增寿、善恶梦应等种种事相。在《大方等陀罗尼经·初分》中,说菩萨二十四重戒,这是一种独立的菩萨戒系统;容忍刹利乃至首陀罗四种姓受戒,强调三世诸佛由此成就正觉。而且,举出持戒相的三十五事。本经的二十四重戒,与其他菩萨戒系统的关系,本经说:

若优婆塞犯三自归,至于六重。若不还生,无有是处。若菩萨二十四戒、沙弥十戒、式叉沙弥尼戒、比丘戒、比丘尼戒,如是诸戒,若犯一一诸戒,当一心忏悔。若不还生,无有是处,除不至心。[《大方等陀罗尼经》卷一,《大正藏》第21卷,第645页下。]

这是在优婆塞的六重戒以及七众别解脱戒之外,重新树立的戒条,与《菩萨地持经》的菩萨律仪相当;另外,持戒相的三十五事,相当于《涅槃经》的息世讥嫌戒以及《菩萨地持经》的四十二犯事、《优婆塞戒经》的二十八失意等。而且,既然知道六重戒,则可能在《优婆塞戒经》之后成立。[ 大野法道前揭书,第353页。大野法道还指出,此经的忏悔法,是继承十二卷《佛名经》,加入道场设备等作法。]

而且,本经阐明了其独特的受戒法:

受此戒时,应请一比丘解此戒相者,请诸众僧随意堪任不问多少。复应请二十四形像,若多无妨。作种种肴膳饮食,供养众僧及此比丘,五体著地,在形像前及诸尊僧,至心礼敬唱如是言:诸佛色藏外诸众僧,我今归命受尊戒法,众僧弘慈当证知我。复更唱言:法中雄猛微妙尊,听我今自说受持此戒。尔时此人应自口说,了知戒已,而更三请。三请已,而淳熟此戒性。尽性而形改受持,谛受谛听,修行莫犯。[《大方等陀罗尼经》卷一,《大正藏》第21卷,第646页中。]

《大方等陀罗尼经》的授戒方法,与其他授菩萨仪有明显的不同,虽然在比丘以及佛形像前,但是自誓受戒的色彩更为浓厚。

同时,本经对忏悔行法十分重视,在〈初分〉中,对于犯五逆罪乃至种种戒罪,其具体的忏悔法:

若欲行时,七日长斋,日三时洗浴,著净洁衣,座佛形像,作五色盖。诵此章句百二十遍,绕百二十匝。如是作已,却坐思惟。思惟讫已,复更诵此章句,如是七日。[《大方等陀罗尼经》卷一,《大正藏》第21卷,第645页中-下。]

《方等三昧行法》归结此为“总相法”,这是为七众通行,七日要心之行法。在〈护戒分〉中,依陀罗尼灭罪忏悔,比丘必须每日诵陀罗尼一千四百遍为一忏悔,长达八十七日;比丘尼为四十九遍为一忏悔,达九十七日;沙弥等四百遍为一忏悔,达四十七日。七众弟子都必须请长老比丘为忏悔主,感得佛摩顶等灵梦为灭罪,还住清净戒。《方等三昧行法》归纳此为“别相法”,七众所行之法有别,特为犯重罪之众生所立。

由于《大方等陀罗尼经》已经列出修习忏悔行法的简单仪轨,这为后代修习者提供了重要的指导作用。而且,本经宣扬陀罗尼的灭罪功德,而且强调灵梦的感应作用,增长了修习者的信心。

二、南北朝以来的修习情况

《大方等陀罗尼经》传译以来,依此经忏悔行法而形成的“方等忏法”便逐渐出现,从南北朝以来,诸僧传、诸经录记载了一些实修的事例,值得我们关注。

从目前的资料来看,《大方等陀罗尼经》的翻译是在高昌郡,但是经典来源应该是中亚。《出三藏记集》卷七保存有一篇未详作者的〈首楞严后记〉说:

咸和(按汤用彤先生的意见,应为“咸安”)三年岁在癸酉(373),凉州刺史张天锡,在州出此《首楞严经》。于时有月支优婆塞支施仑,手执胡本,支博综众经,于方等三昧特善,其志业大乘学也,出《首楞严》、《须赖》、《金光首》、《如幻三昧》。[《出三藏记集》卷七,《大正藏》第55卷,第49页中。]

月支优婆塞支施仑不仅译出各种三昧的经典,而且自己特别善于修习“方等三昧”。在凉州一带,“方等三昧”的修习与《大方等陀罗尼经》的传播,逐渐会在北方佛教盛行。[ 有关凉州佛教的传译情况,见汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》(上册),北京:中华书局,1983年,第278-279页。]这样,很自然地就会依《大方等陀罗尼经》而制作的“方等忏法”,而且出现大量的修习者。

在《出三藏记集》卷十二的《法苑杂缘等原始集目录》中,记录了《方等陀罗尼七众悔法缘起》(出彼经)[《出三藏记集》卷十二,《大正藏》第55卷,第91页中。],此处“出彼经”应该是指《大方等陀罗尼经》。所以,虽然我们不清楚《方等陀罗尼七众悔法》的具体内容,但是却可以知道依《大方等陀罗尼经》所制的忏悔行法,早在梁朝或更早时期已经盛行,而且是僧众的日常行法。[ 释大睿《天台忏法之研究》,第137页。]

梁慧皎(497-554)《高僧传》中,记载当时诸僧忏悔、礼忏、斋忏、悔过,修忏悔法而消灾得福、治病延寿。[ 忏悔与经师、唱导的关系,参考释道昱《经导对中国佛教礼忏的影响——以梁《高僧传》为中心的探讨》,《圆光佛学学报》第3期,1999年,第73-100页。]在《高僧传》中,并没有记载这些忏悔法的所依经论,所以我们无从得知。[ 大野荣人推定,《高僧传》中的忏悔法多依用《方等陀罗尼经》。见《天台止观成立史の研究》,第91页。我们从《出三藏记集》中所保存大量的忏仪来看,觉得这种推断值得商榷,因为缺乏明确证据。但是,有一点是可以肯定的,南北朝以来“方等忏法”的修习者确实存在。]但是,我们在《高僧传》中,发现“方等忏法”的修习者[ 大野荣人指出,竺法旷亦是方等忏法的修习者。《高僧传》只提到“旷乃七日七夜祈诚礼忏,至第七日,忽见五色光明照印房户,印如觉有人以手按之,所苦遂愈。”但是,并没有提到依何种忏法。见《高僧传》卷五,《大正藏》第50卷,第356页下。]:

有沙门法达,为伪国僧正,钦高日久未获受业。忽闻殂化,因而哭曰:圣人去世,当复何依?累日不食,常呼高上圣人自在,何能不一现?应声见高飞空而至,达顶礼求哀,愿见救护。高曰:君业重难救,当可如何?自今以后,依方等苦悔,当得轻受。[《高僧传》卷十一,《大正藏》第50卷,第398页上-中。]

玄高教诫法达,欲断除业的系缚,必须修习“方等忏法”,使重业轻受,才能得到解脱。

但是,陈文帝则确实是方等忏法的修习者,天嘉四年(563),陈文帝于太极殿设无碍大会,行舍身法;同时,集合众僧行《方等陀罗尼法》、《法华忏》、《金光明忏》,并别制愿辞,称“菩萨戒弟子皇帝”。[《佛祖统纪》卷三十七,《大正藏》第49卷,第352页中-下。]而且,这次修习方等忏法的愿辞,保存在《广弘明集》卷二十八〈忏悔篇〉中,即陈文帝所作《方等陀罗尼斋忏文》,其中有言:

至于陀罗尼门亦有九十二亿,处处宣说种种名称,功德无量威神不测。至如婆薮之拔地狱,波旬之发菩提,花聚之获神通,雷音之脱掩蔽,莫不因斯章句承兹业力。……今谨于法典本之经教,现前大众至心敬礼释迦牟尼佛,礼陀罗尼章句,礼雷音比丘,礼华聚菩萨。愿承此功德调伏众生,灭三毒心,破十恶业,四百之烦恼自然清净,八万四千尘劳一时解脱。得神咒之力,具法印之善,入陀罗尼门,观诸佛境界,狱火永尽无馀。[《广弘明集》卷二十八,《大正藏》第52卷,第334页上-中。]

依此文所说,可见当时在举行方等忏法时,则有礼拜、诵咒等仪轨结构,当然是依《大方等陀罗尼经》所制的忏悔行法。但是,天嘉四年(563),为智者大师向慧思在大苏山学法的时期,所以陈文帝所礼的《方等忏法》不是智者所作。在智者之前,此仪轨是否即是智者于慧旷及慧思处所修,乃至慧思亦曾修习之《方等忏法》?则无从得知。但是,南北朝以来,“方等忏法”确实是非常流行的。

同时,在智者大师的师承关系中,我们看到“方等忏法”的修习背景。智顗于十八岁(555)依长沙果愿寺法绪出家,而依能禅师修学的慧命(531-568),则“学无常师,专行方等、普贤等忏”。[《续高僧传》卷十七,《大正藏》第50卷,第561页上。]智顗出家后,师事慧旷律师,而后,去大贤山(在今湖南衡阳南)隐居,诵《法华经》、《无量义经》、《普贤观经》等,并实践方等忏法,获“胜相”现前。[《隋天台智者大师别传》:“后诣大贤山,诵《法华经》、《无量义经》、《普贤观经》,历涉二旬,三部究竟,进修方等忏,心净行勤,胜相现前。”《大正藏》第50卷,第191页下。]慧思修习方等忏法七年[《隋天台智者大师别传》中说:“时有慧思禅师,武津人也。名高嵩岭,行深伊洛。十年常诵,七载方等,九旬常坐,一时圆证。”《大正藏》第50卷,第191页下。],而且,亦有灵梦感应[《续高僧传》卷十七:“又梦梵僧数百,形服瑰异,上坐命曰:汝先受戒律仪非胜,安能开发於正道也?既遇清众,宜更翻坛,祈请师僧三十二人,加羯磨法具足成就。后忽惊寤,方知梦受。”《大正藏》第50卷,第562页下。];在临终的最后,劝勉弟子修习的忏法中,亦提到方等忏法,可见慧思对此忏法的重视与实践。[ 请参考拙作《中国佛教忏法研究》,北京:宗教文化出版社,2004年,第87-88页。]

在智顗的时代,修习方等忏法,获得感应者非常多。如智顗的长兄陈针在五十岁时,修方等忏法,得十五年延年益寿。[ 《隋天台智者大师别传》:“梁晋安王中兵参军陈针,即智者之长兄也。年在知命,张果相之,死在晦朔。师令行方等忏,针见天堂牌门,此是陈针之堂,过十五年当生此地。遂延十五年寿,果后见针,惊问:君服何药?答:但修忏耳。果云:若非道力,安能超死耶。”《大正藏》第50卷,第197页下。]我们在《摩诃止观》卷八下“病患境”下,发现陈针的名字:

若善修四三昧,调和得所,以道力故,必无众病。设小违返,冥力扶持,自当销愈。假令众障峰起,当推死殉命,残生余息,誓毕道场。舍心决定,何罪不灭,何业不转。陈针开善(云云)。[ 《摩诃止观》卷八下,《大正藏》第46卷,第110页上。]

智顗指出,修习四种三昧,调和适宜,因为道力的加持力,可以治愈众病。具体的事例,有陈针、开善寺智藏。[ 开善寺智藏,在二十九岁时,从野姥占吉凶事,言三十一岁定死。于是,智藏停顿讲解,专心修道,香汤洗浴,于净室中,诵《金刚经》,以等待死亡的来临。不久,闻空中声说:“你三十一岁寿命尽,因般若功力而寿命倍增。”后来,得六十五岁的长寿。《续高僧传》卷五,《大正藏》第50卷,第466页上。]可见,智藏、陈针的增寿,是当时众所周知的事实,智顗才会举例作为叙述止观的事实。

在《隋天台智者大师别传》中,记载智顗与法喜等二十七人,一起从大苏山来陈都金陵,法喜修习方等忏法的事迹:

常行方等忏,雉来索命,神王遮曰:法喜当往西方,次生得道,岂偿汝命耶?仍于瓦官寺端坐入灭,建业咸睹,天地共知。[ 《隋天台智大师别传》,《大正藏》第50卷,第197页中-下。]

法喜常常修习方等忏法,有野鸡来索命,十二神王护持,从而延寿。天寿尽后,在瓦官寺端坐入灭,建业人士皆知的事实。

智顗于大建七年(575)入天台山隐居,至德三年(585)下山,在天台山的隐栖期间,永阳王及其眷属共修方等忏法。《隋天台智者大师别传》说:

陈文皇太子永阳王,出抚瓯越,累信殷勤。仍赴禹穴,躬行方等,眷属同禀净戒。昼餐讲说,夜习坐禅。[ 《隋天台智大师别传》,《大正藏》第50卷,第193页下。]

永阳王陈伯智,陈世祖第十二了,大建年中,赐封为永阳王,治理会稽地方,在天台山归依智顗,受菩萨戒。在《国清百录》中,保存有署名“弟子陈伯智”、“菩萨戒弟子陈静虑”送智顗的五封书信。《续高僧传》则明确记载,永阳王修习七夜方等忏法。[ 《续高僧传》卷十七:“永阳王伯智出吴兴,与其眷属,就山请戒。又建七夜方等忏法,王昼则理治,夜便习观。”《大正藏》第50卷,第565页中。]

可见,方等忏法在智顗时代是非常流行的。慧旷、慧思与智顗具有师承关系,瓦官寺时代,智顗的高足法喜、俗兄陈针皆修习方等忏法;在天台山隐栖时代,永阳王及其眷属共修七夜方等忏法。所以,智顗的门下道俗,相当盛行修习方等忏法。智顗继承印度以来的实践修道方法,通过自己的体验,而加以统摄,通过前期时代的《次第禅门》、后期时代的《摩诃止观》,建构了自己的实践体系。[ 佐藤哲英《天台大师の研究》,第195页。]方等忏法是以诵持陀罗尼,忏悔行道,不但能够延年增寿,得现世利益之单纯行法;而且,忏悔七众戒罪,是持戒清净的重要行法。所以,智顗除去忏法世俗祈愿的成分,从而将忏法摄入坐禅实相正观的前阶段。正如盐入良道所指出,智顗的伟大之处在于,是用适应中国人的礼仪,然后加入自己的观法,欲使中国佛教的行仪实践化。[ 盐入良道《忏法の成立と智顗の立场》,《印度学佛教学研究》第7卷,第2号,1959年,第448页。]智顗将方等忏法摄入“半行半坐三昧”,从而一种治病益寿的行法转化为圆顿止观的实践法门,在这种转化中,自然有必要重新建构其行法的必要性。

三、《方等三昧忏法》的成立

智顗首先在二十五方便之首——“持戒清净”中,阐明忏悔的重要作用。智顗在《释禅波罗蜜次第法门》卷二,指出七众犯四重、五逆罪,遇良缘,“作大乘方等忏悔,得相成就”[ 《释禅波罗蜜次第法门》卷二,《大正藏》第46卷,第484页中。],则亦能成就无作戒。而犯戒后,在观相忏悔中,又说“诸大乘方等陀罗尼行法中,多有此观相忏法”。[ 《释禅波罗蜜次第法门》卷二,《大正藏》第46卷,第485页下。]这其中当然包括《方等陀罗尼经》[ 大野荣人将智顗的著作中出现“方等”理解为方等忏法,将“方等师”理解为方等忏法的实修者。见《天台止观成立史の研究》,第106-107页。我们考察过智顗著作中“方等师”的用法,应该是指“通达十境、罪福等相,能调伏于他人”的止观修习者,类似于“止观修习的指导老师”。如:

《摩诃止观》卷八下:“若得此意,细判罪福,皂白无滥,堪为方等师,调伏于他。”《大正藏》第46卷,第112页上。

《国清百录》卷一“方等忏法”:“其间诸相,不能自了,当向方等师面决也。”《大正藏》第46卷,第798页下。

《止观辅行传弘决卷》五之一:“方等师外其德犹多,何者?世方等师但只须判有漏业相,尚不能达业空、业假,况复业中?今达业法界,何啻堪为世方等师。”《大正藏》第46卷,第282页中。],智顗将方等忏法摄入“观相忏悔”中。

目前现存《方等三昧忏法》的版本有以下三部:

一、别行本《方等三昧行法》

二、《国清百录》所收之〈方等忏法〉

三、《摩诃止观》“半行半坐三昧”中之〈方等三昧〉

历来研究者对别行本《方等三昧行法》存疑,不敢确定是否为智者大师亲撰。[ 如释大睿指出,《方等三昧行法》内容上看,并非早期,亦非完全相似于三大部等晚年作品,但却未收入《别传》中,故令人怀疑此行法为智者大师著作之可靠性。见《天台忏法之研究》,第142页。]佐藤哲英提出五个疑点:(一)《方等三昧行法》书名,《隋天台智者大师别传》所记载智顗的著作中未收录此行法[ 《别传》中所记载的书目有::《净名经疏》二十八卷、《觉意三昧》一卷、《六妙门》一卷、《法界次第章》三卷、《小止观》一卷、《法华三昧行法》一卷、《次第禅门》十卷、《法华玄义》十卷、《圆顿止观》十卷等。此书约于开皇二十一年(601)始编撰。];(二)《摩诃止观》的〈方等三昧〉说:“三遍召请三宝十佛、方等父母、十法王子,召请法在《国清百录》”,这是指召请仪轨参照《国清百录》的〈方等忏法〉,但是并没有明显提到《方等三昧行法》[ 大野荣人考证《摩诃止观》的〈方等三昧〉的典据,指出〈方等三昧〉引用《方等三昧行法》共14次。见《天台止观成立史の研究》,第386-392页。可见,佐藤哲英的这点质疑,是无法成立。];(三)湛然《止观辅行》在解释〈方等三昧〉时,没有提到《方等三昧行法》;(四)《方等三昧行法》曾流失日本,至真宗咸平年间(1003)才由日僧寂照带回,但是考察日本的入唐八家的诸录,并未发现此书;(五)《方等三昧行法》的组织架构以“方等秘法具六缘”、“方等秘法识遮障”、“方等秘法禁法”、“方等秘法内律要诀”及“方等秘法修行”、“方等秘法受戒”(修行与受戒二者不载)等为其组织,此种架构与智者大师所制同属“半行半坐三昧”之《法华三昧忏仪》的“十科”模式全然不同,而且与《次第禅门》、《小止观》、《摩诃止观》等著作所见智顗的通常教法完全不同。[ 佐藤哲英《天台大师の研究》,第207页。]因此,研究者都是从思想的角度,确定《方等三昧行法》与《次第禅门》类似,故为智者大师的著作。

我们考察历来研究者所引用的资料,发现佐藤哲英、新田雅章、释大睿等都不注意道宣《大唐内典录》。《大唐内典录》成书于麟德元年(664),道宣在〈历代众经传译所从录第一〉“隋朝传译佛经录第十七之余”列出智顗的十九部著作,共八十七卷,发现便有《大方等行法》一书。[ 《大唐内典录》卷五,《大正藏》第55卷,第284页上。]在〈历代道俗述作注解录第六〉中,道宣又列举智顗的著作,完全相同。[ 《大唐内典录》卷十,《大正藏》第55卷,第332页上。道宣列举智顗的著作有《圆顿止观》(十卷),《禅波罗蜜门》(十卷),《维摩经疏》(三十卷),《法华玄》(十卷)《法华疏》(十卷),《小止观》(两卷),《六妙门》,《觉意三昧》,《法华三昧》,《观心论》,《三观义》,《四教义》,《四悉檀义》,《如来寿量义》,《法界次第章》(三卷),《大方等行法》, 《般舟证相行法》,《请观音行法》,《南岳思禅师传》。有关智顗著述的研究,见潘桂明《智顗评传》,南京:南京大学出版社,1996年,第70-76页。]道宣是一位学风严谨的佛教史学家,其述录必然经过仔细考查。《大唐内典录》所录智顗的著作,比《别传》所录,多出的十部主要是小部单卷论著,应该是属于弟子们根据智顗生前的讲说加以整理而成,而现存《方等三昧行法》署名“隋智者大师说,门人灌顶记”,便是这种类型。所以,道宣所录《大方等行法》便是《方等三昧行法》,这一点是可信的。

从文献学的角度,现存《方等三昧行法》是从日僧寂照带回,但是日本入唐诸家目录又未发现,这是其可疑之处。虽然,《传教大师将来台州录》记载有〈方等三昧法〉一卷,但其下注明“入止观并天台国清百录部”[ 《传教大师将来台州录》,《大正藏》第55卷,第1057页上。],可见此本应该是指《摩诃止观》及《百录》之〈方等忏法〉。《义天录》有记载“《方等行法》一卷”[ 《新编诸宗教藏总录》卷三,《大正藏》第55卷,第1178页下。],但是《义天录》编于高丽宣宗八年(1091,北宋元祐六年),晚于日僧寂照带回此本近九十年,不能作为判断唐代流传《方等三昧行法》的根据。

但是,我们在圆仁《入唐新求圣教目录》发现有“《行方等忏悔法》一卷(天台)”[ 《入唐新求圣教目录》,《大正藏》第55卷,第1085页上。鎌仓时代高山寺藏本(即《大正藏》底本)为,为“《行法等忏悔法》一卷(天台)”,甲本《大日本佛教全书》“法等”为“方等”,可信。],这是圆仁在五台山大华严寺抄写而来。澄观曾在大华严寺专行方等忏法,而澄观在大历十年(775)至苏州,从湛然习天台摩诃止观、法华经、维摩经等经疏,然后才去五台山的。所以,澄观的“方等忏法”应该是从湛然处学习。

湛然是唐代天台宗中兴之祖,著有《方等忏补缺仪》,《宋高僧传·湛然传》录为“二卷”[《宋高僧传》卷六,《大正藏》第55卷,第739页下。],《佛祖统纪》亦记载“《方等忏补助仪》二卷”[《佛祖统纪》卷七,《大正藏》第49卷,第189页中。],可见湛然《方等忏补缺仪》确实是二卷。但是,我们在日本入唐诸家目录发现都著录为“《方等忏补缺仪》一卷”,非常一致。[《传教大师将来台州录》,《大正藏》第55卷,第1056页上;《日本比丘圆珍入唐新求目录》,《大正藏》第55卷,第1099页中;《智证大师请来目录》,《大正藏》第55卷,第1104页下;《东域传灯目录》,《大正藏》第55卷,第1162页中。]所以,我们推测湛然《方等忏补缺仪》二卷,是包含原本《方等三昧行法》一卷,而其补缺部分只有一卷。而且,既然称为“补缺仪”,而不是“补助仪”,可能是补充《方等三昧行法》所缺“方等秘法修行”、“方等秘法受戒”两部分。在后来的流传过程中,原本《方等三昧行法》与《方等忏补缺仪》分开流通,于是便变成“《方等忏补缺仪》一卷”。

这样,我们在最澄《传教大师将来台州录》已经发现了《方等忏补缺仪》一卷、〈方等三昧法〉一卷(仅存名目,不传别卷)[ 最澄说:“隋智者大师,即章安和尚私记其义,随义为卷,前后所记,散在诸方。恐后学致疑故,《龙泉记》中故存名目,诸部之中,其义都尽,不急之故,今不别卷耳。”《传教大师将来台州录》,《大正藏》第55卷,第1057页中。],但是我们在此录中更发现“《七日忏法》一卷(一十四纸)”[《传教大师将来台州录》,《大正藏》第55卷,第1056页下。],未标作者名。可见,最澄带往日本只有《方等忏补缺仪》、《七日忏法》。但是,《七日忏法》到底指什么?其与湛然关系非常密切,因为永超《东域传灯目录》在著录湛然《方等补缺仪》一卷时,紧接着便是“《七日忏法》一卷”。

我们推测,带到日本的《七日忏法》或许就是《方等三昧行法》一卷。天台忏法修习的特点,都提供以七日为一期,因此从时间上说,四大忏法都可以称为“七日忏法”。但是,《传教大师将来台州录》所著录的天台忏法有:

《妙法莲华经》忏法一卷(或名三昧行法)(智者大师出)(一十八纸)

《妙法莲华经三昧补助仪》一卷(荆溪和上撰)(三纸)

《金光明忏法》一卷(智者大师出)(四纸)

《方等忏补缺仪》一卷(荆溪和尚撰)(三纸)

《请观音三昧行法》一卷(入止观并天台国清百录部)

《方等三昧法》一卷(入止观并天台国清百录部)[《传教大师将来台州录》,《大正藏》第55卷,第1055页中-1057页上。]

可见,《七日忏法》势必是在这些忏法之外,对照《大唐内典录》所录智顗的著作,惟独没有《方等三昧行法》。

《七日忏法》与湛然关系密切,可能《方等三昧行法》与《方等忏补缺仪》同时流行,修习者很难断定其真正作者。二、从《方等三昧行法》的仪轨来说,“总相法”则称为“七日行法”。“方等忏法”称为“七日行法”,这是《大方等陀罗尼经》的称呼,经中提到“云何名曰七日行法”、“汝当教授七日行法”、“乃可为说七日行法” [《大方等陀罗尼经》卷三,《大正藏》第21卷,第652页上、中。],可见这就是后来的“方等行法”或“方等忏法”。《方等三昧行法》继承了经典的说法,称“方等行法”或“方等忏法”为“七日行法”。

而且,在唐代湛然在解释《摩诃止观》的〈方等三昧〉“修此三昧,以七日为一期,绝不可减”时说:

初文既以七日为期,复云行道。八十七日等,即是八十个七乃至六十个七,仪则具如七日行法,但咒不同耳。[《止观辅行弘传决》卷二之二,《大正藏》第46卷,第191页下。]

七众的别相忏悔时间不同,而且咒语不同,但是轨仪是相同的,都是依《七日行法》。可见,《方等三昧行法》在唐代确实被称为《七日行法》,而《七日行法》被称为《七日忏法》则理所当然了。

而且,从用纸来看,《方等三昧行法》为十七栏,《七日忏法》(一十四纸)仍然有所差别;[ 古代用纸,一纸相当于现在《大正藏》中的一栏。]其差别在于《七日忏法》或《七日行法》中,没有“别相法”,别相忏悔内容在《大正藏》刚好是三栏,则刚好为十四纸。可见,最澄所录《七日忏法》正是《方等三昧行法》。

这样,我们便解决了佐藤哲英、大野荣人、新田雅章、释大睿等研究者对《方等三昧行法》的悬疑或犹豫,可以真正确定《方等三昧行法》为智顗的著作。道宣《大唐内典录》对《大方等行法》的著录,湛然《方等忏补缺仪》二卷到一卷的变化,最主要的是考察了最澄所录《七日忏法》一卷即是《七日行法》,亦即《方等三昧行法》的主体部分,以及圆仁所录《行方等忏悔法》,都可以证明现存《方等三昧行法》是智顗亲撰的著作。

当然,《摩诃止观》的〈方等三昧〉和《国清百录》的〈方等忏法〉二者比较一致[ 大野荣人比较了二者的关系,指〈方等三昧〉引用〈方等忏法〉共26次,见《天台止观成立史の研究》,第392页。]。前面提到〈方等三昧〉的“召请法”在《国清百录》的〈方等忏法〉,但是《国清百录》的编撰是在智者大师圆寂之后,而《摩诃止观》是他晚年讲述,这是灌顶(561-632)在整理《摩诃止观》时所加的说明。[ 释大睿《天台忏法之研究》,第141页。]湛然《止观辅行传弘决》解释说:

言《百录》者,大师在世未有此指,大师灭后,章安等集事迹,都有百条,故云《百录》。说止观时寺犹未置,即治定时,寺已成竟,已撰《百录》,故有此指。[ 《止观辅行传弘决》卷二之二,《大正藏》第46卷,第190页下。]

《国清百录》的〈方等忏法〉,在章安整理《摩诃止观》时,应该是大众所熟知的仪轨,所以章安才会加以说明。而〈方等忏法〉和〈方等三昧〉为智者大师亲撰,这是肯定的,因为他们是《国清百录》与《摩诃止观》所收录。

至于《方等三昧忏法》成立的时间,因为版本不同,仪轨简略程度不同,所以会有所差别。“方等三昧”或“方等忏法”的修学,这是依《大方等陀罗尼经》而形成的行法,分为七众通行的“总相法”和七众别行的“别相法”,诵咒行道,从而组织成《方等三昧行法》。但是,《方等三昧行法》非常复杂,而且要求非常高,于八十七日、九十七日、六十七日、四十七日等长期“别相忏悔”的七众别行的部分,自然会被省略,从而简化为七众通行的以七日为一期的行法,这就是《国清百录》所收的〈方等忏法〉,唐代时期被称为“七日行法”或“七日忏法”。而智顗在讲述《摩诃止观》时,建构四种三昧的体系时,于是更简化〈方等忏法〉而成为了〈方等三昧〉。所以,“方等忏法”的形成,是从最初的复杂的行法而逐渐简化,依次为《大方等陀罗尼经》→《方等三昧行法》→〈方等忏法〉→〈方等三昧〉的次第[ 《天台止观成立史の研究》,第393-394页。],但是在唐代时期亦流传在《方等三昧行法》除去“别相忏悔”的咒语的版本,即最澄带去日本的《七日忏法》(十四纸)。

从仪轨形成简化的次第,我们可以断定三种版本《方等三昧忏法》形成的时间。天台忏法是以《法华三昧忏仪》,以“十科”作为其行法组织,《方等三昧行法》的组织是具六缘、识遮障、禁法、内律要决、修行、受戒,明显与《法华三昧忏仪》有很大的不同。但是,〈方等忏法〉的仪轨结构,劝修、方便、方法、逆顺心、表法,则与《法华三昧忏仪》的劝修、前方便、一心精进方法、正修行方法、略明修证相的组织结构十分相近。村中祐生曾经指出,《法华三昧忏仪》的第一“严净道场”和第二“净身方法”,《方等三昧行法》的“识遮障”说明四调适的部分有简略的表现,这是二者唯一的类似点。[ 村中祐生《天台初期の行法の集成について》,《印度学佛教学研究》第23卷第2号,1975年,第65页。村中祐生指出,《方等三昧行法》与《法华三昧忏仪》是前后不远同时期的述作,是智顗的亲撰。]

《次第禅门》是智顗前期时代著作的代表作,佐藤哲英将《方等三昧行法》与《次第禅门》进行比较,发现前书的“饮食调适”、“坐禅调适”与后书的“调五事”比较一致,前书对忏悔的解释、善根的分类,比后书朴素、原始。所以,智顗对《方等三昧行法》的述作,应该在《次第禅门》的讲说以前。[ 佐藤哲英《天台大师の研究》,第218页。小林正美亦同意佐藤的观点,见《六朝佛教思想の研究》,东京:创文社,1993年,第360页。]因为,慧思、智顗都曾经修习“方等忏法”,则必定有所本,而智顗在瓦官寺期间,弟子法喜和俗兄陈针等僧俗间相当盛行“方等忏法”,所以智顗必须在以前行法的基础上,从而述作《方等三昧行法》。

但是,有些学者对《方等三昧行法》“禁法第三”在讨论善恶业相时,提出菩萨出世间定善能发一切禅,又一切禅可分为现法乐住禅、出生三昧禅、利益众生禅等三种,并配以融摄中道第一谛、真谛、俗谛等三三昧,得此三谛三昧名三昧王。[ 《方等三昧行法》,《大正藏》第46卷,第947页中。]此中将三种禅法,摄三谛三昧,但却未见一心三观、三观三谛圆融之实相禅观的叙述,故只能说《方等三昧行法》可能非智者大师早期著作,而是接近三大部时期之作品。[ 释大睿《天台忏法之研究》,第144页。]但是,我们必须强调,确实如新田雅章所指出,《方等三昧行法》中只是介绍此“三谛三昧”名称而无具体内容,所以不影响行法与《次第禅门》的亲近性。[ 新田雅章《天台实相论の研究》,京都:平乐寺书店,1981年,第125-126页。]因为,从《大方等陀罗尼经》本身来说,便阐明中道实相正空的思想,经中说:

寂灭涅槃亦复皆空,一切虚空分界亦复皆空,吾为如是次第空法而求真实。恒伽曰:实何用求?汝言一切万法亦复皆空,何用求为?答曰:以空空故为实。[ 《大方等陀罗尼经》卷一,《大正藏》第21卷,第645页上。]

经中亦是强调诸法性空,以空空为实相。而且,经中还说:“若以施时,莫择上、中、下性实相世谛,于有无法而不分别。若分别者。即名菩萨著我、人、寿者,亦著行者,不名菩萨住心中道得究竟慧。”[ 《大方等陀罗尼经》卷三,《大正藏》第21卷,第655页中。]所以,《大方等陀罗尼经》便隐含着三谛的思想——性、实相(空空)、世谛,至少有类似三谛的名称,而且一直强调“中道究竟慧”。因此,我们不能忽视经典本身的思想,便为智顗用三谛三观思想进行诠释,提供了开放的视域。

所以,我们同意佐藤哲英的观点,《方等三昧行法》是智顗在瓦官寺时代(567-575)的著作。而《国清百录》的〈方等忏法〉的形成,则可能时间跨度比较大,因为在实践的修行中,逐渐会根据天台忏法的仪轨结构,对《方等三昧行法》进行简化与建构,所以可能是瓦官寺时代乃至天台山栖隐时所作。而《摩诃止观》的〈方等三昧〉,是智者大师讲述《摩诃止观》时所说,则是开皇十四年(594)。[ 池田鲁参《详解摩诃止观·研究注释篇》,东京:大藏出版株式会社,1997年,第29页。释大睿将《摩诃止观》的讲述时间定为开皇十三年(593),不知根据何在?见《天台忏法之研究》,第143页。]